腰のトラブルは、年代や生活習慣を問わず多くの人が抱える現代的な不調の一つです。

特に、デスクワーク中心のライフスタイルや運動不足の影響で、20代から40代の働き盛り世代を中心に腰痛の発症率は増加傾向にあります。

厚生労働省の調査によれば、日本人が自覚している症状の上位には常に「腰痛」がランクインしており、男女を問わず長年にわたって悩みを抱えている人が少なくありません。

腰の痛みを放置してしまうと、やがて慢性化し、日常生活に支障をきたすだけでなく、将来的に椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症などの深刻な病態につながる可能性もあるため、早めの対処が重要です。

腰痛を抱える人の多くは「そのうち治るだろう」と考え、痛みが軽い段階では自己判断で対応しがちです。

しかし、症状が軽いうちから適切なケアや整体を検討することで、回復までの時間を短縮できるだけでなく、再発防止や根本改善につなげることが可能です。

整体では、単に痛みを和らげるだけでなく、姿勢や筋肉のバランス、生活習慣の見直しまで含めてアプローチすることができます。

そのため、腰痛が日常に影を落とす前に、正しい知識を持ち行動することが大切です。

また、腰のトラブルはデスクワークやスマートフォンの長時間使用など、現代特有の生活背景と深く関わっています。

長時間の同じ姿勢は腰椎に大きな負担をかけ、血流の滞りや筋肉の硬直を引き起こします。

さらに、運動不足が加わると体幹の筋肉が弱まり、腰を支える力が低下することで痛みが慢性化しやすくなります。

その一方で、日常に体幹トレーニングを取り入れることで腰の安定性を高め、予防効果を得ることも可能です。

腰痛の原因は単一ではなく、複数の要因が重なり合っているため、包括的な視点からの理解が必要です。

この記事では、腰痛が起こりやすい年代や生活習慣の特徴、整体を早めに取り入れるべき理由、体幹トレーニングや日常生活での姿勢改善法などを詳しく解説していきます。

さらに、整体施術による回復プロセスやセルフチェックの方法、整体院を選ぶ際の基準についても取り上げ、腰のトラブルに悩む方が自分に合った解決策を見つけられるようサポートします。

腰の不調は「仕方ない」と諦めるものではなく、適切な対策を行えば改善や予防が可能です。

ぜひ本記事を通して、腰痛への理解を深め、健やかな生活を取り戻すための第一歩を踏み出してください。

目次

-

腰痛が起こりやすい年代と生活背景

-

症状が軽いうちに整体を検討すべき理由

-

デスクワークと運動不足の関係性

-

体幹トレーニングで得られる予防効果

-

腰痛に関係する筋膜とその役割

-

整体施術で期待できる回復プロセス

-

痛みを和らげる日常の姿勢改善ポイント

-

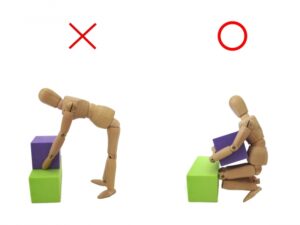

腰に負担をかけない正しい物の持ち方

-

慢性的な不調に陥る前のセルフチェック

-

整体院を選ぶ際に確認したい基準

1.腰痛が起こりやすい年代と生活背景

腰痛は特定の年代に限らず幅広い年齢層で見られる症状ですが、特に30代から50代の働き盛りの世代で多発する傾向があります。

厚生労働省の国民生活基礎調査によれば、日本人が自覚する症状の第1位は男性で腰痛、女性でも肩こりに次いで腰痛が上位に挙げられています。

つまり、腰の不調は現代社会で非常に一般的な問題であり、年代ごとに異なる生活背景がその発症に影響しているのです。

20代では、運動不足や長時間のデスクワークが要因となるケースが増加しています。

若い世代はスマートフォンやパソコンを日常的に長時間利用するため、猫背や骨盤の後傾といった姿勢不良が慢性的な腰への負担を生み出します。

また、運動習慣がない場合、体幹筋が弱まり腰を支える力が不足することで痛みが出やすくなるのです。

30代から40代になると、育児や家事の負担、仕事での長時間労働が腰に影響を及ぼします。

特に小さな子どもを抱っこする動作や、重い荷物を持ち運ぶ習慣は、知らず知らずのうちに腰椎に圧力を加え続けます。

また、この年代ではホルモンバランスの変化やストレスが筋緊張を高め、腰痛を悪化させる要因となることも知られています。

50代以降になると、加齢による筋肉量の低下や骨の変性が目立ってきます。

骨粗鬆症の進行や椎間板の変性により、急性のぎっくり腰や慢性的な腰痛が発生しやすくなります。特に女性では閉経後のエストロゲン低下が骨密度に大きな影響を与え、腰痛リスクを高めることが報告されています。

さらに、血流の低下や基礎代謝の減少によって回復力も低下し、痛みが長引く傾向にあります。

腰痛の背景には、単に肉体的な問題だけでなく、心理的・社会的な要因も大きく関与しています。

WHOは腰痛を「生物・心理・社会的要因が複雑に絡み合う症状」と定義しており、ストレスや不安、生活リズムの乱れも発症や悪化に影響するとされています。

そのため、腰痛の年代別特徴を理解することは、適切な対処法を選ぶうえで欠かせないのです。

2.症状が軽いうちに整体を検討すべき理由

腰痛が軽度のうちは「そのうち治るだろう」と放置してしまう人が多いですが、実際には早期の対応こそが長期的な改善に大きな効果をもたらします。

研究データによると、腰痛が発症してから3か月以内に適切な介入を行った人の方が、慢性化を防げる確率が高いと報告されています。

一方で、半年以上痛みを我慢した人は慢性腰痛へ移行するリスクが2倍以上に高まることがわかっています。

整体の特徴は、単なるマッサージのような一時的なリラクゼーションではなく、身体の歪みや筋肉のアンバランスを調整し、腰痛の根本原因にアプローチできる点です。

特に軽症の段階では、骨格や筋肉のバランスがわずかに崩れているだけのケースも多く、整体による調整で早期に回復できる可能性があります。

逆に放置して痛みが強まると、筋肉の緊張が慢性化し、神経や血管への圧迫を伴う深刻な状態に進行する恐れがあります。

また、軽度の段階で整体を取り入れるメリットは、再発防止にもつながる点です。

腰痛は一度治っても再発しやすい症状であり、統計的には腰痛経験者の約70%が1年以内に再発を経験すると言われています。

しかし、整体では症状の改善だけでなく、正しい姿勢や生活習慣のアドバイスも受けられるため、長期的な予防につながります。

さらに、薬に頼らず自然な方法で回復を目指せることも整体の大きな利点です。

鎮痛薬や湿布は一時的に痛みを和らげるだけで、根本原因には作用しません。

過剰な薬の使用は副作用や依存のリスクを高めるため、軽度の腰痛時に整体を検討することは、身体に優しい選択肢となります。

このように、症状が軽いうちに整体を利用することは「短期間での改善」「慢性化の予防」「再発防止」「薬に頼らない自然療法」という複数のメリットがあるのです。

腰痛を軽視せず、初期の段階から専門的なケアを検討することが、将来的な健康を守る大きな一歩となります。

3. デスクワークと運動不足の関係性

体幹トレーニングは、腰痛予防において非常に重要な役割を果たします。

体幹とは、腹部・背部・骨盤周囲の筋肉群を指し、脊柱を安定させるための基盤となります。

腰痛を訴える人の多くは、この体幹の筋力や安定性が不足していることが研究で示されています。

たとえば、日本整形外科学会が発表したデータによれば、慢性的な腰痛患者の約70%は腹横筋や多裂筋といった体幹深層筋の筋活動が低下していることが確認されています。

体幹が安定していると、日常動作で腰椎に過度な負担がかかりにくくなります。

立ち上がる、歩く、物を持ち上げるといった動作の際、腰だけでなく股関節や膝関節と連動して動けるため、腰部に一点集中でストレスがかからないのです。

逆に体幹が弱いと、ちょっとした前屈やねじり動作でも腰椎に負荷がかかり、慢性的な炎症や椎間板への圧迫につながりやすくなります。

体幹トレーニングの代表例には、プランクやデッドバグ、ブリッジなどがあります。

これらは筋肉を瞬発的に強くするのではなく、持久的に安定させる能力を高めることが目的です。

研究によると、週3回、1回あたり15分程度の体幹トレーニングを継続したグループは、腰痛発症率が40%以上減少したという報告もあります。

また、海外のスポーツ医学研究では、体幹トレーニングを取り入れたアスリートは腰部の障害再発率が大幅に低下したとされ、一般人だけでなく運動習慣のある人にとっても有効性が示されています。

さらに重要なのは、体幹の深層筋と呼ばれる「インナーマッスル」を意識的に鍛えることです。

特に腹横筋は「天然のコルセット」とも呼ばれ、腹部を引き締めて内臓を支えると同時に、腰椎を安定化させます。

普段から呼吸法を意識し、ドローイン(息を吐きながらお腹をへこませる)を取り入れることで、簡単に腹横筋を活性化させることができます。

これにより、腰部への負担を軽減し、痛みの再発防止にもつながります。

加えて、体幹トレーニングは腰痛だけでなく姿勢改善にも効果があります。

背骨の自然なS字カーブを保つ力が強まり、猫背や反り腰といった腰痛を助長する姿勢を修正できるからです。

近年の職場環境調査では、長時間デスクワークを行う人の約60%が姿勢不良により腰痛を訴えており、体幹トレーニングの導入がその解決策の一つとされています。

つまり、体幹トレーニングは腰を守るための基礎づくりであり、痛みの予防、姿勢改善、日常生活の快適さを高める上で欠かせない取り組みといえます。

腰痛に悩んでいる方、あるいは今後予防したい方にとって、体幹の強化は最優先で取り組むべきテーマなのです。

5. 腰痛に関係する筋膜とその役割

腰痛の原因は筋肉や骨格だけでなく、「筋膜」の状態とも深く関係しています。

筋膜とは、全身の筋肉や臓器を覆う薄い膜状の組織で、いわば体の内部をひとつにつなぐネットワークのような存在です。

この筋膜がスムーズに動かなくなると、筋肉の柔軟性が失われ、腰痛をはじめとするさまざまな不調を引き起こします。

近年注目されている「筋膜性疼痛症候群(MPS)」では、筋膜に硬結や癒着が生じることで神経や血管が圧迫され、慢性的な痛みを生じるとされています。

実際にアメリカの臨床研究では、慢性腰痛患者の約30〜40%に筋膜の異常が認められたというデータもあります。

つまり、筋肉そのものの損傷ではなく、筋膜の滑走性の低下が腰痛の大きな要因になるのです。

筋膜は、筋肉と筋肉、筋肉と皮膚、さらには関節や内臓ともつながっているため、腰部以外のトラブルが腰痛につながるケースもあります。

たとえば、太ももの裏側にあるハムストリングの筋膜が硬くなると、骨盤の動きが制限され、腰に余計な負担がかかります。

逆に、足裏の筋膜が硬くなることで背中や腰まで影響が及ぶこともあります。

このように筋膜は全身に張り巡らされているため、一部の制限が遠く離れた部位に症状を波及させる特徴があるのです。

さらに筋膜は「第二の神経ネットワーク」とも呼ばれ、痛みを感じ取る受容器が豊富に存在します。

従来は筋肉や骨格が痛みの主体と考えられてきましたが、筋膜にある感覚受容器が刺激されることで、慢性的な腰痛を悪化させている可能性が示されています。

この視点は近年のリハビリテーションや整体の分野でも非常に重要視されており、筋膜リリースというアプローチが広く用いられるようになっています。

筋膜の健康を保つためには、水分補給と適度な運動が欠かせません。

筋膜は70%以上が水分で構成されており、脱水状態では弾力を失って硬くなりやすくなります。

また、同じ姿勢を長時間続けることも筋膜の動きを妨げる大きな要因です。

デスクワークを1時間続けたら数分間ストレッチや歩行を取り入れるだけでも、筋膜の滑走性は大きく改善されます。

さらに、近年のエコー画像研究では、慢性腰痛患者は健康な人に比べて腰部の筋膜の厚みが増していることが確認されています。

これは炎症や組織の硬化が進んでいる証拠であり、放置すると可動域制限や慢性化のリスクが高まります。

整体やセルフケアにより筋膜を柔らかく保つことが、腰痛の改善と予防に直結するのです。

このように筋膜は単なる「筋肉の包み」ではなく、全身の動きと痛みのコントロールに大きな影響を及ぼす存在です。

腰痛を根本から理解するには、筋膜の役割を無視することはできません。

6.整体施術で期待できる回復プロセス

腰痛を和らげるためには、整体や運動だけでなく、日常生活での姿勢改善が欠かせません。

特に長時間同じ姿勢を続けることは、腰部に大きな負担を与えます。

例えば、椅子に深く腰掛けず背中を丸めて座ると、腰椎の椎間板には立位の約1.5倍の圧力がかかるとされており、これが慢性的な腰痛を引き起こす大きな要因となります。

実際にスウェーデンの研究では、不良姿勢でデスクワークを続けている人は、正しい姿勢を保っている人に比べて腰痛の発症率が約2倍高いことが報告されています。

正しい姿勢を取るための基本は、骨盤を立てて座ることです。

骨盤が後傾すると背骨が丸まり、腰椎に負荷が集中します。

椅子に座る際は、お尻を背もたれにしっかりつけ、腰の自然なS字カーブを保つことが理想です。

また、背もたれにクッションや腰用サポートを入れることで、長時間でも安定した姿勢を維持しやすくなります。

さらに、足を組む習慣は骨盤の歪みを助長するため避けるべきです。

両足を床にしっかりつけ、膝は90度程度に保つことで腰への負担は大幅に軽減されます。

立ち姿勢も腰痛に影響します。猫背や反り腰は腰部の筋肉や靭帯を過剰に緊張させるため、肩甲骨を軽く引き寄せ、顎を引いた姿勢を意識することが重要です。

長時間立ち続ける職業の人は、片足を低い台に乗せて交互に体重を分散させると腰への負担を軽減できます。

これは理学療法の分野でも推奨されており、腰椎の前弯を自然に保つ効果が確認されています。

睡眠時の姿勢も見逃せない要素です。

仰向けで寝る際は膝下に枕を入れることで腰椎のカーブが安定し、腰痛予防につながります。

横向きの場合は膝の間にクッションを挟むと骨盤のねじれを防ぐことができます。

睡眠環境においても腰痛対策を行うことで、夜間の負担を軽減し翌日の不調を防げるのです。

さらに、1時間以上同じ姿勢を続けないことも大切です。

カナダの労働衛生研究によると、1時間に1度、立ち上がって2〜3分歩く習慣を取り入れるだけで、腰痛のリスクは約30%減少するとされています。

ストレッチや軽い体操を組み合わせることで筋膜の滑走性も保たれ、腰の硬直を防げます。

このように、日常の小さな姿勢改善が積み重なることで、慢性的な腰痛を和らげ、再発防止にもつながります。

特別な器具や大掛かりな運動がなくても、意識と習慣の工夫で腰痛を管理することが可能なのです。

8. 腰に負担をかけない正しい物の持ち方

腰痛を抱える人が日常で最も注意すべき動作のひとつが「物の持ち方」です。

重い荷物を誤った姿勢で持ち上げると、腰椎や椎間板に過剰な圧力がかかり、ぎっくり腰や椎間板ヘルニアのリスクを高めます。

アメリカ労働安全衛生研究所のデータによれば、不適切な持ち上げ動作は職業性腰痛の約35%を占めており、特に中腰で前屈しながらの持ち上げは最も危険とされています。

正しい持ち方の基本は「腰ではなく脚を使う」ことです。

床から物を持ち上げる際には、膝を曲げてしゃがみ込み、背筋をまっすぐに保ったまま太ももの筋力で立ち上がることが重要です。

このとき、腰を丸めて前傾すると、腰椎に大きなせん断力がかかり、瞬間的に200kg近い負荷が加わることもあると報告されています。

逆に、膝を十分に曲げて持ち上げると、その負荷はおよそ半分に軽減できるとされています。

持ち上げる際には荷物をできるだけ体に近づけることも大切です。

荷物が体から20cm離れるごとに腰への負担は約1.5倍に増えるとされており、胸の前で安定させるように持つことでリスクを下げられます。

また、持ち上げながら体をねじる動作も避けるべきです。

回旋動作は椎間板に対する圧迫とねじれを同時に発生させるため、腰椎損傷の主な原因となります。

方向を変えるときは必ず足ごと動かし、腰をひねらないようにしましょう。

日常生活の中では、買い物袋や子どもを抱き上げる場面などでも腰に負担がかかりやすいです。

片手だけで重い荷物を持つと体のバランスが崩れ、片側の腰に大きな負担が集中します。

そのため、可能な限り荷物は両手に分けて持ち、左右均等に負荷を分散させることが推奨されます。

子どもを抱えるときも、腰の片側に乗せる習慣を避け、正面で支えるようにすることで腰痛リスクを軽減できます。

さらに、持ち上げる環境の工夫も有効です。

床に置いたまま持ち上げるのではなく、あらかじめ腰の高さ程度の台に置いてから作業することで、前屈動作を最小限に抑えられます。

これは倉庫作業や介護現場などでも推奨されており、産業衛生ガイドラインでも「腰の高さで作業すること」が腰痛予防の基本とされています。

これらの正しい持ち方を習慣化することで、急性腰痛の発症を防ぐだけでなく、慢性的な腰部の負担も大幅に軽減できます。

腰は一度損傷すると回復に時間がかかる部位だからこそ、日常的な予防意識が欠かせないのです。

9. 慢性的な不調に陥る前のセルフチェック

腰痛が慢性化する前に、自分で不調のサインを把握することは非常に重要です。

多くの人は痛みが強くなってから受診や施術を検討しますが、実際には初期の段階で気づけば大きな悪化を防ぐことができます。

世界保健機関(WHO)の報告によれば、慢性腰痛患者の約40%は「最初の小さな違和感を軽視した」ことが慢性化の要因とされています。

セルフチェックの基本は、まず日常の動作で違和感がないかを確認することです。

朝起きたときに腰が重く感じる、靴下を履く動作でつらさを感じる、長時間座った後に腰がこわばるといった症状は、腰部に負担が蓄積しているサインです。

これらは一時的な疲労ではなく、筋肉や関節、筋膜の不調が始まっている可能性を示しています。

さらに、柔軟性を確認するテストも有効です。

立位体前屈を行ったときに、床に手が届かないだけでなく腰に強い張りを感じる場合、ハムストリングや腰背部の筋膜が硬くなっている可能性があります。

また、片足立ちをしてバランスが5秒以上保てない場合は、体幹の安定性が低下しており、腰への負担が増えているサインです。

これらのチェックは特別な器具がなくてもでき、日常的に自分の体の状態を知る方法として活用できます。

筋力の低下もセルフチェックの重要なポイントです。

例えば、椅子から手を使わずに立ち上がれるかを試すことで、大腿四頭筋や臀部の筋力を確認できます。

これが難しい場合、腰だけに頼った動作になりやすく、腰痛のリスクが高まります。

実際に高齢者を対象とした調査では、下肢筋力が低い人は腰痛を訴える割合が約1.8倍高いことが報告されています。

さらに見逃せないのが神経症状のチェックです。

腰から足にかけてのしびれや感覚の鈍さ、足に力が入りにくいといった症状がある場合、椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症といった神経障害性の腰痛の可能性があります。

このような症状は放置すると進行しやすく、早期に専門的な対応が必要になります。

セルフチェックのもう一つの方法は生活習慣の振り返りです。

運動不足、睡眠の質の低下、ストレスの蓄積はすべて腰痛を悪化させる要因です。

週にどのくらい体を動かしているか、十分な睡眠が取れているかを意識するだけでも、腰の健康状態を把握する手がかりになります。

こうしたセルフチェックを習慣化することで、腰痛が慢性化する前に対策を打つことができます。

定期的に自分の体を観察することは、腰痛だけでなく全身の健康維持にもつながるのです。

10. 整体院を選ぶ際に確認したい基準

整体院選びは腰痛改善や予防において非常に重要です。

整体は手技による施術が中心ですが、施術内容や対応、技術には大きな差があります。

厚生労働省の調査によると、整体利用者の約68%が施術効果に満足している一方で、32%は効果を実感できなかったと回答しており、その背景には選び方の違いが大きく関係していると指摘されています。

そこで、整体院選びで特に確認すべきポイントを解説します。

まず大切なのは施術者の資格や経験です。

整体師は法律上、特定の国家資格が不要ですが、民間資格や研修の有無は重要な判断基準となります。

施術歴が長く、腰痛に関する専門知識を持つ整体師は、症状の原因を正確に判断し、最適な施術プランを立てられる可能性が高いです。

例えば、筋膜リリースや骨格矯正などの専門技術がある整体師は、慢性的な腰痛にも対応できます。

次に確認すべきは施術内容の説明です。

初回カウンセリングで痛みの原因や施術方法、改善までの見通しを具体的に説明してくれる整体院は信頼度が高い傾向があります。

日本整体協会の調査によると、説明が丁寧な整体院ほど利用者の満足度は約25%高くなるというデータもあります。

施術計画の明確化は、安心感やモチベーション維持にもつながります。

また、衛生面や院内環境も重要です。

腰痛施術は身体に触れることが多いため、清潔な施術環境が安全性に直結します。

ベッドやタオルの清潔さ、器具の消毒の有無、施術空間の換気などは必ずチェックしましょう。

特に感染症対策が徹底されている整体院は安心度が高くなります。

さらに、アフターケアやフォロー体制も確認すると良いでしょう。

整体は単発の施術だけでなく、日常生活での姿勢指導や自宅でできるセルフケアを併せて行うことで効果が持続します。

施術後のアドバイスがあるか、定期的なフォローがあるかは長期的な改善に重要です。

実際に腰痛専門院では、施術後に姿勢チェックやストレッチ指導を行うことで再発率が30%以上低下するという研究結果があります。

口コミや評判も参考になりますが、過度に依存するのは避けましょう。

人によって腰痛の原因は異なるため、口コミだけで判断するとミスマッチが生じる可能性があります。

可能であれば、事前に体験施術やカウンセリングを受け、自分の症状や体質に合うかどうかを確認することが理想です。

最後に、価格や施術時間も選択基準になります。

高額な施術が必ずしも効果的とは限らず、逆に安すぎる場合は技術や説明が不十分なケースもあります。

施術料金と内容のバランスを考え、複数院を比較することが賢明です。

整体院選びは腰痛改善の第一歩です。技術や設備、対応をしっかり見極め、自分に合った整体院を選ぶことが、症状改善と再発防止につながります。