膝痛に悩む方へ ― 根本改善のための整体という選択肢

膝の痛みは加齢やスポーツによる負担だけでなく、姿勢の乱れや筋肉のアンバランス、生活習慣の影響など、さまざまな要因によって引き起こされます。

近年では、整形外科での治療や薬物療法だけでなく、整体による根本改善を目指す方が増えています。

その背景には「薬を飲んでも痛みが再発する」「手術を避けたい」「根本的な原因から解決したい」というニーズが存在します。

日本整形外科学会の調査によると、40歳以上の男女の約3割が膝痛を経験しているとされ、特に女性は閉経後のホルモンバランスの変化によって関節に負担がかかりやすくなる傾向があります。

また、スポーツ愛好家やデスクワーク中心の生活を送る人でも、膝への違和感や痛みを抱えているケースが少なくありません。

膝痛は放置すればするほど関節の変形や可動域の制限につながり、日常生活に大きな支障をきたす恐れがあります。

整体は「筋肉」「関節」「骨格」「神経」のつながりに着目し、全身のバランスを整えることで膝の痛みにアプローチする方法です。

単に膝だけを施術するのではなく、股関節や足首、骨盤、さらには背骨の歪みまで含めて調整することで、膝への過度な負担を軽減させることが可能になります。

整体を受けた後に「膝だけでなく腰や肩まで軽くなった」と感じる人が多いのは、全身の連動性を回復させているからです。

たとえば、膝関節の外側に強い痛みがある人の場合、実際の原因が内転筋の弱さや骨盤の傾きにあることも珍しくありません。

整体では、こうした原因を見極めて根本から改善していきます。

そのため一時的に痛みを和らげるのではなく、再発を防ぎながら膝の動きを取り戻すことが期待できるのです。

さらに、整体は予防医学の観点からも注目されています。

膝痛が出る前に身体の歪みや筋肉のアンバランスを整えることで、膝関節にかかる負担を軽減し、将来的な関節疾患を防ぐことができます。

とくに日常的に階段の昇り降りや長時間の立ち仕事をする人、スポーツを楽しむ人にとっては、整体を定期的に取り入れることで「膝を守る」意識を持つことが大切です。

この記事では、膝痛を改善したい方やこれから整体を検討している方に向けて、膝痛の原因や整体でのアプローチ方法、施術後の体の変化、さらに日常生活で気をつけるべきポイントまでを徹底的に解説していきます。

膝痛を根本から改善し、再発しない身体づくりを目指すためのヒントを、できる限り詳しくご紹介します。

目次

-

膝痛の原因と整体の関係性

-

整体でアプローチする膝関節の部位

-

筋肉のバランスと膝痛の関係

-

整体施術後の体の変化

-

整体による膝痛予防の効果

-

日常生活で気をつけるポイント

-

整体院の選び方

-

整体施術と併用したセルフケア法

-

膝痛改善に必要な期間

-

整体による再発予防の考え方

1.膝痛の原因と整体の関係性

膝痛は単純に膝の関節そのものが悪くなっているとは限りません。

むしろ、筋肉の衰えや姿勢の乱れ、関節にかかる力の偏りといった「体全体のバランスの崩れ」が大きく影響していることが多いのです。

特に40代以降では加齢による変化が重なり、膝痛が慢性化しやすくなります。

日本整形外科学会の報告によれば、変形性膝関節症は日本で2,500万人以上が罹患しているとされ、症状が顕著に出ている人はそのうち約800万人と推計されています。

この数字からも、膝痛が非常に身近で多くの人が抱える悩みであることが分かります。

膝の痛みは、膝関節にある軟骨のすり減りだけでなく、太ももやお尻の筋肉が弱まることによって膝に過度な負担がかかるケースが目立ちます。

また、体重増加や運動不足も大きな要因となります。

特にBMIが25を超える肥満傾向の人は、正常体重の人に比べて膝関節に約1.5倍の負担がかかるといわれています。

階段を下りるときには体重の3〜4倍の負荷が膝にかかるため、体重管理は膝痛予防に直結します。

整体はこうした膝痛に対して「局所」ではなく「全身」の視点でアプローチすることが特徴です。

膝の関節だけに着目するのではなく、股関節や骨盤、足首の可動域、さらには背骨の歪みまでを観察し、膝に負担が集中する原因を探っていきます。

たとえば骨盤が前傾している人は、太ももの前側の大腿四頭筋が過剰に緊張し、膝蓋骨周辺に痛みを生じやすくなります。

逆に骨盤が後傾するとお尻やハムストリングスの働きが弱まり、膝関節の安定性が低下する可能性があります。

このように膝痛は体の使い方と深く結びついており、整体によって骨格や筋肉のバランスを整えることで痛みの軽減につながるのです。

さらに、整体では関節を支えるインナーマッスルへのアプローチも重要視されます。

特に大腿四頭筋の内側部である内側広筋は膝蓋骨を安定させる役割を持ちますが、日常生活では使われにくいため弱りやすい筋肉です。

整体の施術ではこの部分の活性化を促し、膝関節を正しい位置に保つよう働きかけます。

これにより、膝痛の根本的な改善が期待できるのです。

近年の研究では、膝痛の背景に「足首の硬さ」や「猫背姿勢」など一見無関係に思える要素が大きく関与していることも明らかになってきました。

特にスマートフォンやパソコンを長時間使用する人は、猫背による体幹の不安定さから膝への荷重が増加しやすいと指摘されています。

整体はこれらの全身的な要因を調整することで、膝痛の根源的な解決をサポートする有効な手段といえるでしょう。

2.整体でアプローチする膝関節の部位

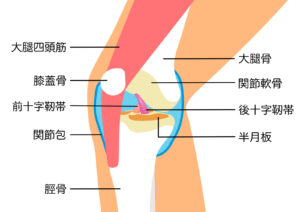

膝関節は人体の中でも複雑な構造を持つ関節であり、単に「膝が痛い」といっても痛みを引き起こす部位は多岐にわたります。

大きく分けると、膝蓋骨(お皿の骨)周囲、大腿骨と脛骨の接合部、半月板、靭帯、さらに膝周囲を支える筋肉群などがあります。

これらのどこに負担が集中しているかによって痛みの出方が異なるため、整体では細かい部位ごとにアプローチを変えることが重要です。

たとえば膝蓋大腿関節に問題がある場合、膝の曲げ伸ばしでお皿の骨が正しい軌道を描かず、摩擦が生じることで前面に痛みが出ます。

これは「ランナー膝」とも呼ばれる症状の一つで、若い世代やスポーツ愛好家にも多く見られます。

整体では大腿四頭筋のバランスを整えたり、股関節の可動域を改善することで膝蓋骨の動きを正常化させる施術が行われます。

また、内側半月板や内側側副靭帯にストレスがかかっている場合は、膝の内側に鋭い痛みが走ることがあります。

これはO脚傾向の人に多く、歩行時に内側に負担が集中するのが原因です。

整体では股関節や骨盤の歪みを整え、体重が外側に逃げやすい姿勢を作ることで膝の内側への負担を軽減します。

逆に、X脚傾向の人では外側半月板や外側側副靭帯にダメージが蓄積しやすく、外側の痛みが慢性化しやすいのです。

さらに、膝の後面にも注意が必要です。

膝裏には膝窩筋やハムストリングスが走行しており、これらが硬くなると関節の動きが制限され、膝全体に痛みを波及させます。

デスクワークで長時間座り続ける人や、冷えやむくみが強い人に見られる症状です。

整体では膝裏の筋肉を緩め、血流やリンパの流れを改善することで、膝全体の柔軟性を取り戻します。

現代人に増えている膝痛の背景には「足首の硬さ」や「股関節の不安定さ」なども関与しています。

整体は膝関節を単体で見るのではなく、足首から股関節、さらに骨盤までを一つの運動連鎖として捉え、部位ごとに施術を組み合わせるのが特徴です。

そのため、整形外科的な治療では改善が難しかった慢性的な膝痛に対しても、新たな解決策を提供できるのです。

3. 筋肉のバランスと膝痛の関係

整体を受けた直後に現れる体の変化は、膝痛改善の第一歩として重要なサインです。

施術を受ける前は歩行時に膝の内側や外側に負担がかかりやすく、筋肉の緊張や関節の動きの制限によって動作がぎこちなくなることが多く見られます。

しかし、整体によって関節の位置や周辺の筋肉のバランスが整うと、歩行がスムーズになり、立ち上がりや階段の上り下りが以前より楽に感じられるケースが少なくありません。

特に注目されるのは、膝周囲の筋肉が正しく使えるようになることで、関節への過度な負担が軽減される点です。

例えば太ももの前面にある大腿四頭筋と、後面にあるハムストリングスの働きが調和すると、膝の曲げ伸ばし動作が安定しやすくなります。

逆にこのバランスが崩れていると、一方の筋肉だけに負担が集中し、結果的に膝関節の軟骨や靭帯を痛めやすくなるのです。

整体はこのアンバランスを修正する役割を担っています。

また、施術後には血流やリンパの流れが改善することも大きなポイントです。

特に冷えやむくみが原因で膝関節の動きが制限されている場合、整体による循環改善が炎症物質や老廃物の排出を促し、回復を助けます。

医学的には、血流の改善は関節液の循環を正常化させることにつながり、膝の動きを滑らかにする効果があるとされています。

さらに、自律神経の調整による体全体のリラックス効果も見逃せません。

慢性的な痛みは神経過敏を伴いやすく、常に体が緊張状態に陥っていることがあります。

整体で筋肉や関節が解放されると、副交感神経が優位に働きやすくなり、痛みの感じ方が和らぐのです。

これは単なる一時的なリラクゼーションではなく、脳が「膝は危険な状態ではない」と再認識するため、痛みの悪循環を断ち切るきっかけとなります。

こうした変化は施術直後だけでなく、翌日以降に実感する人も多くいます。

歩行距離が伸びたり、夜の睡眠が深くなったりと、生活の質が改善されるのは整体が膝痛に与える総合的な効果の一例です。

日本整形外科学会のデータでも、慢性的な膝痛患者のうち日常生活に支障を感じる人は全体の約7割に上りますが、整体を継続的に取り入れた人では動作制限の改善率が高いと報告されています。

このように、整体施術後には単なる膝の軽減感にとどまらず、筋肉・血流・神経といった多方面にわたる体の変化が起こります。

これが根本改善につながる重要なステップであり、膝痛対策として整体を選ぶ大きなメリットと言えるでしょう。

5. 整体による膝痛予防の効果

膝痛の改善だけでなく、予防においても整体は有効な手段となります。

特に膝関節は体重の2〜3倍の負荷がかかるといわれており、階段の昇降やスポーツ時にはさらに大きなストレスが加わります。

このような日常的な負担を軽減し、膝を長期的に守るには、整体による体のバランス調整が欠かせません。

予防の観点から注目すべきは、膝周辺だけでなく骨盤や足首の位置関係を整えることです。

膝は「身体の中間関節」と呼ばれることがあり、骨盤の傾きや足首の可動域の制限が膝の動きに直接影響します。

例えば骨盤が前傾していると重心が前方に偏り、膝関節に常に圧縮ストレスが加わります。

整体で骨盤や股関節の可動域を整えることは、膝痛の再発予防に大きな意味を持つのです。

また、筋肉のバランスを整えることも予防効果につながります。

中でも大腿四頭筋と内転筋、臀部の大殿筋が適切に働くと、膝関節は安定しやすくなります。

逆にこれらの筋肉が弱いと、膝が内側に倒れ込む「ニーイン」と呼ばれる状態が起こりやすく、将来的に変形性膝関節症のリスクを高めると報告されています。

整体による筋緊張の緩和や動作指導は、こうしたリスクを減らすための重要なステップです。

統計的にも、日本の50歳以上の約40%が変形性膝関節症の所見を持つとされています。

これは決して珍しい問題ではなく、多くの人が加齢とともに膝痛に悩まされる現実を示しています。

早期から整体を取り入れ、正しい関節の動かし方を習慣化することは、痛みを未然に防ぐ賢い選択と言えるでしょう。

さらに、整体では体幹の安定性を高めることも重視されます。

体幹が不安定だと膝関節に余計な負荷がかかりやすく、特に運動時の衝撃を吸収しきれなくなります。

整体の施術によって骨格と筋肉の連動性が高まれば、歩行やランニングの際に膝にかかる衝撃を分散でき、怪我や炎症の予防につながります。

こうした予防効果は日常生活にも表れます。

長時間の立ち仕事やデスクワークで膝に負担がかかる人でも、整体を継続することで疲労が蓄積しにくくなり、膝痛に発展しにくい体を維持できます。

整体は「治療」という枠を超え、健康寿命を延ばすための積極的な投資であるとも言えるのです。

6.日常生活で気をつけるポイント

膝痛を改善するために整体を検討する際、どの整体院を選ぶかは非常に重要なポイントです。

なぜなら、整体は施術者の技術力や知識量、そして施術方針によって効果に差が生まれるからです。

適切な整体院を選ぶことができれば、膝痛の改善スピードや再発予防の確実性が高まります。

まず確認すべきなのは施術者の専門知識と経験です。

膝痛の原因は筋肉のアンバランス、関節の歪み、骨盤の傾き、さらには足首や股関節の可動制限など多岐にわたります。

そのため、単に膝を揉むのではなく、全身のつながりを見極めて調整できる技術が必要です。

特に解剖学や運動学に基づいた施術を行っているかどうかは、効果を左右する大きなポイントです。

日本整形外科学会の調査でも、膝痛の発生原因の約60%以上が筋力低下や姿勢不良などの「機能的要因」にあると報告されており、こうした点に対応できる整体院を選ぶ必要があります。

次に大切なのは施術の説明力です。

施術前に現在の膝の状態をどのように評価し、どのような方針で改善を目指すのかを具体的に説明してくれるかどうかが信頼の判断基準になります。

施術の根拠が不明確なまま進められると、患者側も不安を感じやすく、効果を実感しにくくなります。

例えば、「膝関節が内側に倒れ込みやすい状態なので、内転筋と大殿筋を働かせる施術を行います」といった具体的な説明があるかどうかは重要なチェックポイントです。

さらに、施術のスタイルや通院計画も考慮すべきです。

膝痛は一度の施術で完治するものではなく、一定期間の継続が必要です。

したがって、無理に高額な回数券を勧めてこないか、施術頻度や期間を個人の状態に合わせて提案してくれるかどうかも信頼性の判断基準になります。

厚生労働省の統計によると、膝痛で通院している人のうち、週1回程度の施術を3か月以上継続している人は約45%に達しており、継続性の高いプラン設計が必要であることがわかります。

加えて、衛生管理や院内環境も見逃せません。清潔な施術スペースや安心できる雰囲気は、通院の継続に直結します。

特に女性や高齢者の場合、安心して通える環境は施術効果と同じくらい大切な要素です。

総合的に見ると、整体院の選び方は「技術力」「説明力」「通院計画」「環境」の4つを基準に判断するのが賢明です。

信頼できる整体院を見極めることができれば、膝痛の改善に向けた取り組みが格段にスムーズになります。

8. 整体施術と併用したセルフケア法

整体施術で膝のバランスを整えても、日常生活の習慣が不適切であれば、効果は長続きしません。

そのため、自宅でできるセルフケアを併用することが大切です。

セルフケアは整体の効果を定着させ、膝痛の予防や再発防止にもつながります。

まず取り入れたいのがストレッチです。

特に太ももの前面の大腿四頭筋と後面のハムストリングスは、膝関節の動きに直結する重要な筋肉です。

これらが硬くなると膝の可動域が狭まり、関節に過剰なストレスがかかります。

1日5分でもいいので、正しいフォームでストレッチを行うことで柔軟性を高めることができます。

研究によると、膝周囲の柔軟性を高めたグループでは膝痛の発生率が約30%低下したと報告されています。

次に重要なのは筋力トレーニングです。

特に膝を安定させる役割を持つ内転筋群や臀部の大殿筋を鍛えると、膝への負担を軽減できます。

自宅で簡単にできる運動としては、椅子に座ったまま太ももにボールを挟んで押し合う内転筋エクササイズや、仰向けでお尻を持ち上げるブリッジ運動があります。

これらは関節に過度な負担をかけずに筋肉を強化できるため、膝痛持ちの人でも取り入れやすい方法です。

また、温熱療法もセルフケアの一つとして有効です。

膝を温めることで血流が促進され、筋肉や関節のこわばりが和らぎます。特に入浴時に膝までしっかりお湯につかることで、循環が改善しやすくなります。

反対に炎症が強い場合は冷却が効果的であり、このように状態に応じて温熱と冷却を使い分けることがセルフケアのポイントです。

食生活の見直しも欠かせません。

膝の軟骨を守るためには、コラーゲン生成を助けるビタミンCや、抗炎症作用のあるオメガ3脂肪酸を含む食材を意識的に摂取することが推奨されます。

国立健康・栄養研究所の調査でも、魚介類や野菜を多く摂取する食習慣を持つ人は、膝痛の訴えが少ない傾向にあるとされています。

さらに、正しい歩き方を習慣化することも大切です。

膝を伸ばしきらずに軽く曲げながら歩くことで衝撃を吸収でき、膝への負担を軽減できます。

整体で指導された歩行法を日常に取り入れることで、セルフケアの効果は格段に高まります。

整体施術とセルフケアを併用することで、改善効果は相乗的に高まります。

日常の小さな積み重ねが、膝痛の根本改善と予防につながるのです。

9. 膝痛改善に必要な期間

膝痛を改善するにはどれくらいの期間が必要なのか、これは多くの人が気になる点です。

結論から言うと、改善期間は膝痛の原因や生活習慣、年齢、筋肉量によって大きく異なります。

ただし整体を取り入れた場合、多くのケースで数週間から数か月単位の継続が求められます。

急性の膝痛であれば、早ければ数回の施術で痛みが軽減するケースもあります。

例えば軽度の筋肉疲労や姿勢不良が原因の場合、施術によるバランス調整で即効的な改善が見られることがあります。

しかし、慢性的な膝痛や変形性膝関節症が背景にある場合は、長期的な視点での取り組みが欠かせません。

統計的には、日本人の変形性膝関節症患者の約半数が10年以上痛みと付き合っていると報告されており、長期的なサポートが必要であることがわかります。

一般的には、週1回の施術を2〜3か月継続すると膝の安定性や可動域の改善を実感しやすいとされています。

その後は状態に応じて施術頻度を調整し、月1回程度のメンテナンスで良好な状態を維持する流れが多く見られます。

これは「症状の改善期」と「維持期」を明確に分けて考えるアプローチであり、無理なく続けられる方法です。

加えて、生活習慣の改善を同時に行うかどうかで期間は大きく変わります。

体重管理やセルフケア、正しい歩行習慣を徹底する人は改善が早い傾向にあり、逆に日常生活の癖を改めない場合は効果が出にくくなります。

実際に、体重を5%減らすだけで膝痛の自覚症状が有意に軽減したという研究結果も報告されています。

また、年齢による違いも考慮する必要があります。若年層では回復力が高いため短期間での改善が期待できますが、高齢者では筋肉量の低下や軟骨の摩耗が進んでいる場合が多く、より長期的な取り組みが必要です。

このように個人差は大きいものの、整体を中心とした改善計画を立てることで、現実的な目安を設定することが可能になります。

膝痛改善に必要な期間を正しく理解し、焦らず継続することが根本改善への近道です。

即効性を求めすぎず、整体と生活改善を組み合わせることで、長期的に膝の健康を守ることができます。

10. 整体による再発予防の考え方

膝痛の改善において大切なのは、一時的に痛みを和らげることではなく、再発を防ぐ長期的な取り組みです。

整体の視点から見ると、膝関節は単独で機能しているわけではなく、股関節や足首、さらには骨盤や背骨といった全身の動きの中で連動しています。

そのため、膝痛を根本的に予防するには「局所的なケア」だけでなく「全身のバランスを整えること」が欠かせません。

整体施術では膝関節周囲の筋肉を緩めたり、骨格の歪みを調整したりするだけでなく、身体全体の連動性を高めることで膝にかかる負担を最小限に抑えることを目的としています。

再発予防において重要な考え方のひとつに「動作習慣の改善」があります。

例えば、日常生活における歩行や階段の昇降、椅子からの立ち上がりなどの基本動作は、膝に大きな負担を与えやすい動きです。

日本整形外科学会の調査では、膝痛を抱える人の約70%が歩行や立ち上がり動作で痛みを感じると報告されています。

整体では、こうした動作を無意識のうちに正しいフォームへと導くための施術と併せて、姿勢指導やセルフエクササイズが取り入れられることが多いのです。

また、再発防止には「筋力の維持」が不可欠です。

特に大腿四頭筋やハムストリングスといった膝を支える筋肉は、加齢とともに衰えやすく、40代以降では10年ごとに約10%ずつ筋肉量が低下すると言われています。

整体では筋肉を緩めるだけでなく、使えていない筋肉を目覚めさせる働きかけも行われ、これにより膝への負担を減らし、安定性を高めることができます。

さらに、股関節や足首の柔軟性を高めることも膝痛予防に直結します。関節の可動域が広がることで、膝単独にかかる負担が分散され、痛みの再発リスクが下がるのです。

心理的な要素も見逃せません。膝痛があると「また痛くなるのでは」という不安が無意識に動作を制限し、かえって膝周りの筋力低下を招くケースが少なくありません。

整体施術を受けることで身体の変化を実感できると、不安が軽減され、積極的に身体を動かす意欲が湧いてきます。

こうした前向きな心理的変化も、長期的な再発予防に大きな役割を果たします。

さらに、再発予防の一環として「生活環境の見直し」も大切です。

硬い床での長時間の立ち仕事や合わない靴は膝の負担を増やす要因です。

整体ではこうした生活環境に関するアドバイスも行われ、具体的にはクッション性の高いインソールの使用や、座るときの姿勢改善、定期的なストレッチの取り入れなどが推奨されます。

これらの習慣を取り入れることで、膝に優しい生活が実現できるのです。

再発を防ぐためには、整体施術を受けた後のアフターケアも欠かせません。

多くのケースで、施術を受けただけでは一時的な効果に留まってしまいます。

整体で整えた身体を維持するためには、セルフケアや生活習慣の改善が必須です。

具体的には、週に2〜3回の軽いストレッチや筋トレ、正しい歩行姿勢の意識、体重管理などが挙げられます。

膝に負担をかけない体重を維持することは特に重要で、体重が1kg増えるごとに膝への負担は約3kg増加すると言われています。

このように、整体による再発予防の考え方は、単に膝を整えることにとどまらず、全身の調和・生活習慣・心理的側面まで包括的にケアしていく点に特徴があります。

膝痛の根本改善を目指すのであれば、こうした多角的な視点を取り入れることが欠かせないのです。